Baron von Kempelens Schach-„Automat“

Automaten und Androiden

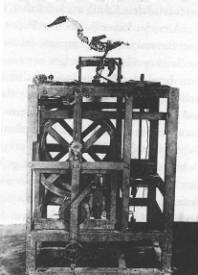

Der barocken, materialistischen Geisteshaltung entsprechend, die durch Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst und Technik die Welt - und somit den Menschen - als etwas Endliches, in seinen Teilen und in seiner Funktion Kalkulierbares, erkannt zu haben glaubte, erscheint die Mode, anthropomorphe Automaten oder Androiden zu entwickeln und zu besitzen, wie die verdichtete und materialisierte Form der zeitgenössischen Idee vom Menschen. Schon an der Schwelle zur Neuzeit warfen seine vorrationalistischen Zeitgenossen dem Universalgelehrten Albertus Magnus vor, er wäre ein Zauberer, was ihn nicht nur dämonisiseren sollte, sondern schlicht in Lebensgefahr brachte [vgl. Herbert Lachmeyer, in: Felderer 1996, S. 27]: „Grund dafür war die ihm zugeschriebene Erfindung eines als Klosterbruder gestalteten Automaten, der unliebsame Besucher abhalten sollte.“ [Ebda.] Das berühmteste Uhrwerk mit Automaten wurde 1352 im Straßburger Münster errichtet. Neben einem Astrolabium und einem ewigen Kalender, beide durch das Uhrwerk betrieben, besaß die Uhr auch das bewegte Figurenwerk Maria mit dem Kind, vor welchem die Heiligen Drei Könige vorbeizogen. Gott selbst kam auf einer Wolke mit Orgelmusikbegleitung und Glockenspiel vom Himmel herab, und ein Hahn konnte in Angedenken an Verrat und Treue Petri krähen und mit den Flügeln schlagen. [Vgl. Ernst Strouhal, ebda., S. 449] Auch René Descartes soll einen Automaten (eigentlich Androiden) namens Francine besessen haben, einige Autoren meinen, er hätte ihn erfunden. [Vgl. Ivanceanu/Schweikhardt 1997, S. 184f.]

Mit der gesteigerten Perfektion im Uhrwerkbau kommt es zur Transplantation des Uhrwerks - als Antrieb - in die Darstellung des ohnehin schon als Maschine begriffenen Menschen. So wird in den Androiden oder Automaten Anthropomorphes - in Form der Maschine - neben Maschinelles - in Form des biologischen Menschen - gesetzt.

Die herausragende Persönlichkeit unter den

Automatenkonstrukteuren der Neuzeit war der Genfer Jacques de Vaucanson. [Vgl. Thomas Schlich, in: Van

Dülmen 1998, S. 548]

Anonym: Automates de Vaucanson, Paris 1750, Radierung, Bibliothèque

nationale de France, Paris

Vaucanson

studierte die Bewegungsabläufe des Menschen ebenso wie den Aufbau und die

Spielweise der Querflöte und fertigte einen künstlichen Flötenspieler. Bei

diesem im Jahre 1738 präsentierten Androiden gelangte der mit Blasbälgen

erzeugte Luftstrom durch den Mund und über die Zunge an das Mundstück der

Flöte. Dort wurde der Ton gebildet, den die Finger, auf den entsprechenden Klappen

liegend, vorgegeben hatten. Besonders bewundert wurde auch Vaucansons berühmte

Ente, die, auf einem Podest stehend, nicht bloß watscheln, schnattern und mit

den Flügeln schlagen, sondern erstaunlicherweise auch fressen, offenbar

verdauen und sichtbar ausscheiden konnte. Die Ente war dermaßen perfekt

gestaltet, daß sie sogar aus der Nähe für lebendig gehalten wurde. Für die

Theoretiker bildeten die Triumphe der Technik die Grundlage ihrer

Argumentation: Der französische Arzt und Philosoph Julien Offray de La Mettrie

kannte Vaucansons Automaten aus eigener Anschauung. In seiner 1748 erschienen

Schrift „L’Homme-Machine“ beschrieb er den Menschen als eine sich selbst

steuernde Maschine, die sich wie ein Uhrwerk vollständig mit Hilfe

physikalisch-mechanischer Prinzipien erklären lasse. La Mettrie meinte,

Vaucanson müsse seine Kunst lediglich noch weiter steigern, um im Prinzip in

der Lage zu sein, auch einen entsprechenden Androiden zu bauen. Die Natur

Anonym: Pseudo-canard

de Vaucanson (Die Ente von Vaucanson), Ende 19. Jh., Photographie, Musé National des Trchniuqes du

C.N.A.M., Paris

gehe im Prinzip genauso vor wie ein Automatenbauer, zur Erschaffung eines wirklichen Menschen bringe sie eben nur noch mehr Kunst auf als dieser. Menschenbild und Automatenbau standen in einer wechselseitigen Beziehung: Einerseits war es ein mechanistisch bestimmtes Bild vom Organismus, das als Grundlage für die Schaffung künstlicher Menschen in Form immer perfekterer Automaten diente, umgekehrt lieferte der Automatenbau wiederum das Modell für das Menschenbild. [Ebda.]

Ab

1739 wendete sich Jacques de Vaucanson der Rationalisierung menschlicher Arbeit

zu. Die von ihm entwickelten Maschinen ahmen die Gesten der Arbeiter nach, sind

auch der Form des menschlichen Körpers nachempfunden, vor allem aber

rhythmisieren sie Arbeitsvorgänge im Sinn industrieller Produktionsweisen und

erhöhen die Effizienz der Arbeit. [Vgl. Manuel Chemineau, in Felderer

1996, S. 348]

Als sprechendes Beispiel für das Verständnis des scheinbaren Nachbaues des menschlichen Körpers - einschließlich seiner Intelligenz - in Form von Androiden (hier als Kombination des Automaten und des anthropomorphen Androiden) möchte ich die Geschichte des „Türken“ des Barons von Kempelen zitieren, des wohl spektakulärsten Auftritts eines Androiden/Automaten. Bei gleichzeitiger Demonstration der Grenzen der Menschdarstellung spiegelt sie meines Erachtens alle Wunschvorstellungen um menschliches Vermögen ihrer Zeit wider. Zugleich muß die zweifellos beachtliche Kunstfertigkeit der technischen Realisierung dieser „Schachmaschine“ betont werden.

In einer Vorbemerkung zur Geschichte der Entstehung des Türken gibt Ernst Strouhal eine Erläuterung zum historischen Gebrauch des Schachspiels als Weltmetapher:

Wie die Uhr fungiert das Schachspiel seit dem Mittelalter als Modell der rationalistischen Welt und nimmt aufgrund seiner hohen Komplexität und Rationalität eine besondere Stellung unter den Spielen ein. Das Schachspiel ist das Modell einer spinozistischen Welt: Die Zahl der möglichen Züge ist zwar enorm groß, aber das Spiel bleibt endlich, deterministisch und durch Vernunft beherrschbar. [...] [Die Welt] ist - potentiell - rechenbar, ein panlogisches, geschlossenes System, in dem Gesetzmäßigkeit, Regelhaftigkeit und Berechenbarkeit statt Willkür, Chaos oder Zufall herrschen. [Strouhal, in: ebda., S. 455]

Strouhal führt in seinem Essay eine Reihe von Auslösern an („das Verwerfen der Frage nach dem Ich, die mechanistischen Bilder vom Körper, dem Tier, der Seele und schließlich vom Menschen“[ebda., S. 458]), die letztlich in der Idee kulminierten, eine Schach spielende Maschine mit dem anthropomorphen Teil des scheinbar spielenden Türken zu konstruieren. Prinzipiell nimmt dieses Konzept wiederum die zweihundert Jahre später entworfene Turing-Maschine in Teilen ihrer Idee vorweg.[Vgl. ebda.]

Warum der anthropomorphe Teil dieses Pseudo-Automaten einen Türken darstellt, wird von keinem der von mir rezipierten Autoren behandelt. Ich vermute, daß das Welt-Spiel Schach in Form dieses Automaten auf die historische Bedrohung durch

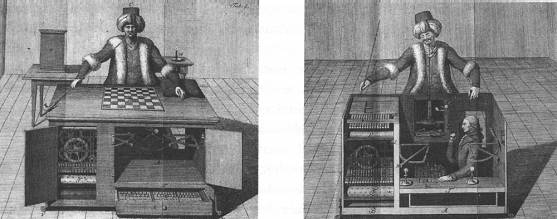

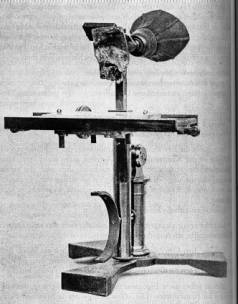

Der Schachspieler des Herrn von Kempelen, Erklärungsversuche. Links: Der Automat, wie er dem Publikum vorgeführt wurde. Rechts: Der Automat, wie er tatsächlich funktionierte. Illustration in: Freiherr Joseph Friedrich zu Racknitz, Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen, Leipzig 1789.

die Türken anspielt, und gegen diese Macht sollten Personen aus dem Publikum, dem der „Türke“ vorgeführt wurde antreten, um sich mit ihr in der Kunst des Weltspiels zu messen.

Baron Wolfgang von Kempelen (1734-1804) präsentierte den Schach spielenden Türken 1769 der Kaiserin Maria Theresia, die sich unter anderem für Phänomene wie die Magnetismusexperimente des Franzosen Pelletier interessierte. Der Schachautomat übertraf diese Experimente und auch die Androiden des Zeitgenossen Jaquet-Droz bei weitem. „Die Maschine Kempelens hatte spielerisch von der Ratio Besitz ergriffen; eine Puppe hatte das schwerste aller Spiele, das Schach, erlernt.“ [Ebda.]

Das Publikum begegnete dem Automaten mit einer Mischung aus Schock und Lust. Die lebensgroße Puppe in türkischer Tracht saß an der Rückwand eines eleganten Holzkastens. Die Vorderseite, auf dem ein Schachbrett mit Holzfiguren stand, wies drei Türen auf, darunter eine Schublade. Vor der Vorstellung öffnete Kempelen die Abteilungen, um das Innere des Kastens vorzuzeigen. Die Zuseher erblickten ein Gewirr aus Walzen, Hebeln und Zahnrädern verschiedenster Größen. Mit einer Kerze durchleuchtete Kempelen den Automat Abteil für Abteil, danach bat Kempelen einen Freiwilligen aus dem Publikum an das Schachbrett, und endlich begann der Türke, sich selbständig zu bewegen. Bei jedem Zug war ein Rasseln und Ächzen von Zahnrädern zu hören.[Ebda.]

In diesem Fall waren diese Maschinengeräusche, im Gegensatz zu anderen Androiden und Automaten, wohl erwünscht, lenkten sie doch von dem Gedanken ab, die Maschine könnte von einem Menschen in ihrem Inneren betrieben werden. Die Kritik, so Ernst Strouhal, war sich nach der Vorstellung einig, eine technische Sensation gesehen zu haben. [Vgl. ebda., S. 458f.] Für eine kurze historische Zeit schien vieles, sogar die denkende Maschine möglich zu sein. Zugleich muß wohl auch eine gewisse Angstlust geherrscht haben, wie auch wir sie gegenüber der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz empfinden. Strouhal spricht hier vom Schach spielenden Golem, jenem Geschöpf, das aufgrund seiner Unausgereiftheit zur Gefahr für seinen Erzeuger wird.

Der Premiere des Türken folgte eine Reihe von Vorführungen für die Wiener Gesellschaft. Es erschienen Artikel, Briefe, Kundmachungen und Flugschriften, die sich mit dem Geheimnis der Schach spielenden Maschine auseinandersetzten. Die zentrale Frage war, ob und wie einem Automaten/Androiden das freie, nicht vorherbestimmte Handeln beizubringen sei, ob der Türke also autonom funktionierte, denn dann wäre er durch die „Simulation der Freiheit der menschlichen Entscheidung“[ebda.] „über jeden Vergleich mit anderen Automaten erhaben, die wunderbarste Erfindung der Menschheit“ [Edgar Allan Poe, in: Völker 1994, S. 226.], wie Edgar Allan Poe noch 1836 - allerdings skeptisch - bemerken wird.

Die Beobachter der

Vorführungen um 1770 waren „nach sorgfältiger Untersuchung“ zur Überzeugung

gelangt, daß das „Automatum sich ganz alleine überlassen“ sei: „Die Maschine

wirkt gänzlich durch sich selbst, so daß sie nicht den mindesten Einfluß

erhält. Niemand steckt darin verborgen“, schreibt ein Korrespondent der Brünner

Zeitung noch 1780, „aber eine Menge kleiner Rollen, worüber Saiten gespannt

waren, verwirrten meinen Begriff, und es kam mir vor, als wenns eine Reihe von

Vernunftschlüssen wären, deren letzteres Resultat darinn besteht, daß die

Partie gewonnen ist.“[Brünner Zeitung 1780, in: Felderer 1996,

S. 459]

Der Schöpfer dieses Automaten, der Baron von Kempelen, galt

jedenfalls als neuer Prometheus, als

Genie der Mechanik, als fortschrittlicher Aufklärer, zugehörig jenen

„Biedermännern, die an Vertilgung der Vorurteile, der Misbräuche und des

Aberglaubens Theil genommen, mithin die gute Sache eifrig unterstützt und

befördert haben“ [J. Rautenstrauch, 1784 in: ebda.]. Je

größer allerdings die Popularität Kempelens und seines Automaten wurde, desto

größer wurde auch der Erklärungsbedarf und desto schwieriger wurde es,

kritischen Fragen auszuweichen. Kempelen hatte seinen Ruf als seriöser

Ingenieur und Beamter zu verlieren. Obwohl er bei jeder Vorstellung betonte,

daß es sich um eine Täuschung handle, war es zu spät, die Täuschungen zu

erläutern und so alle „sorgfältigsten Beobachter“[Strohal, in:

ebda., S. 459] für Dummköpfe zu erklären. Aber abgesehen

davon, daß der Automat nicht war, was das Publikum in ihm zu sehen glaubte, muß

es sich doch um eine ihrer Zeit entsprechende Höchstleistung der Feinmechanik

gehandelt haben;

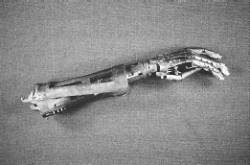

Anonym: Armprothese aus dem 17. Jh., Länge 41 cm.

dem allein gebührt aus heutiger Sicht Beachtung. Eine Ahnung handwerklichen Vermögens dieser Art gibt eine Armprothese aus dem 17. Jahrhundert.

Um sich für einige Zeit aus der Affäre zu ziehen, erklärte Kempelen, daß die Maschine irreparabel beschädigt sei. Wenige Jahre später allerdings - der Anlaß dürfte akuter Geldmangel infolge der Experimente zur Entwicklung einer Sprechmaschine gewesen sein - suchte Kempelen um Urlaub an und präsentierte den Türken in ganz Europa.

Erschienen in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts noch durchwegs bewundernde Rezensionen der Vorstellungen des Türken, so änderte sich dies in den folgenden Jahrzehnten in Richtung einer kritisch philosophischen Rezeption. Der Türke, als technisches Wunder, wurde zum Gegenstand von Wissenschaft und Politik. [Vgl. ebda., S. 460] Nach Vorstellungen in Frankfurt veröffentlichte Johann Philipp Ostertag „philosophische Grillen“[Johann Philipp Ostertag: Etwas über den Kempelinschen Schachspieler. Frankfurt a. M. 1784, zit. n. ebda.] über den Kempelenschen Schachspieler. Er sah übernatürliche Kräfte im Türken wirken. Nach der Leipziger Präsentation im Jahr 1784 schlossen der Mathematiker Johann Jacob Hindenburg und nach ihm Carl Friedrich Ebert Metaphysik bereits aus. Sie machten elektrische und magnetische Ströme für eine externe Lenkung des Türken verantwortlich. Beide hielten den Türken für einen echten Automaten. Bis 1800 erschienen über hundert Texte über Kempelen und seinen Automaten/Androiden. [Vgl. Strouhal, in: ebda., S. 468] Letztlich war der Türke eine Maschine, die es durch das Nichtwissen um ihre Funktion gestattete, in ihr zu sehen, was die Gesellschaft der Zeit, entsprechend dem Stand der Wissenschaft, zu sehen erwartete, quasi ein technisch-philosophisches Placebo. Die belebte - und selbständig denkende - Maschine schien Wirklichkeit geworden zu sein, zugleich mußte La Mettrie Bestätigung gefunden haben, daß der Unterschied zwischen Mensch und Maschine zumindest ein fließender sei.

Schließlich wurden in Paris, London, und in Deutschland Stimmen laut, die einen Pseudoautomaten vermuteten. Kempelen wurde Täuschung und Betrug vorgehalten.

Allen

voran hatte Freiherr Friedrich zu Racknitz mit großem Aufwand den Türken in

zwei Modellen nachgebaut, um die Welt von den Mystifikationen über die denkende

Maschine zu befreien. Racknitz entdeckte - wie übrigens vier Jahre vor ihm

Lorenz Boeckmann aus Karlsruhe -, daß ein im Inneren des Kastens verborgener

Spieler das äußere Geschehen am Schachbrett verfolgen könnte, wenn die

Schachfiguren mit Magnetkernen versehen wären, wodurch bei Betreten eines

bestimmten Feldes unmittelbar darunter angebrachte Metallnadeln angehoben

würden. Zugleich beschrieb Racknitz die Lenkung des Türken von innen mit großer

Präzision: Mittels einer Storchenschnabelmechanik war es dem Spieler möglich,

Bewegungen am inneren (verkleinerten) Schachbrett über einen Seilzug durch den

linken Arm des Türken auf das große Schachbrett zu übertragen. Man möchte

annehmen, daß diese Enttarnungen zureichten, um aus dem Türken eine Technikreliquie

im Status einer museumsreifen Kuriosität zu machen. Doch die Arbeiten von

Boeckmann und Racknitz blieben fast resonanzlos. [Ebda.]

Noch fünfzig Jahre nach dem ersten Auftreten des Schach spielenden Automaten/Androiden gab es Berichte, die im Türken einen echten Schachautomaten vermuteten oder die zumindest nach einer unerklärlichen Lenkung von außen suchten. Nach dem Tod des Barons von Kempelen ging der Türke in den Besitz seines Sohnes über, der ihn schließlich an den Hofmechanikus Maelzel verkaufte. Damit begann ein neuer, nicht minder aufsehenerregender Abschnitt in der Karriere dieses in mehrfacher Hinsicht hybriden Automaten, einerseits wegen seines anthropomorphen Teils, dem androiden Türken, andererseits wegen der möglichst als solche unsichtbar bleiben wollenden Grenze zwischen Mensch, Menschabbildung und Maschine.

Bei Johann Nepomuk Maelzel befand sich der Türke erstmals in der Gesellschaft anderer Automaten. Maelzel besaß einen selbstgebauten Trompeter, eine mechanische Seiltänzerin und ein mechanisches Orchester, für das Ludwig van Beethoven 1813 die Ouvertüre op. 91 komponierte.[Vgl. ebda., S. 460f.] „Inmitten der sinnlichen und artistischen Darbietungen präsentierte der Schach spielende Automat die Simulation der intellektuellen Tätigkeiten des Menschen.“ [Ebda., S. 461] Auch Johann Nepomuk Maelzel ging mit dem Türken auf Tournee. Der Automat wurde, klandestin, wie es Ernst Strouhal treffend bezeichnet, gespielt von William Lewis, dem stärksten Spieler Englands in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ein weiteres Mal wurden die Unschlüssigkeiten über die Funktion des Automaten aufgefrischt. 1825 legte erstmals Robert Willies eine Studie vor, die das Versteck des Spielers im Automaten plausibel zu erklären vermochte. [Vgl. ebda.]

Im selben Jahr verließ Maelzel, offenbar fluchtartig, Frankreich in Richtung New York, wo er am 3. Februar 1826 eintraf. In Amerika modifizierte er seinen Automaten; der konnte jetzt zusätzlich Whist spielen und, so wird kolportiert, auch „Schach“ sagen. [Ebda.] Ob es sich bei diesem Sprechvermögen nun um mechanisches oder menschliches handelte, ist vermutlich nicht mehr zu eruieren, jedenfalls wird in keiner Beschreibung dieser Automatenhistorie darauf eingegangen. Immerhin besteht die Möglichkeit, Maelzel könnte ein frühes Tonaufzeichnungs- und Wiedergabesystem entwickelt haben.

Seine amerikanische Premiere feierte der Türke am 13. April 1826 im National Hotel am Broadway. Strouhal weist anläßlich der Kontinentüberschreitung auf die unterschiedliche Rezeption des Türken hin. Während in Amerika wenig mehr als das Spektakel interessierte, erschienen in Europa laufend aufklärerische Schriften, die den Türken „als spätbarocke Manifestation der Utopie einer denkenden Maschine“ [ebda.] diskutierten.

Der Wert des Automaten/Androiden im Showbusiness hatte zur Folge, daß schon nach wenigen Monaten Nachbauten des Türken in Umlauf waren. Sein berühmtester Klon war der „American Automaton Chess Player“ der Brüder Walker. Er wurde von dem Engländer Charles Henry Stanley (1819-1901) gelenkt, der nach seiner Übersiedlung in die USA der stärkste Spieler vor Morphy war. [Vgl. Der Standard, 10. April 1999, Album]

In Baltimore ereignete sich schließlich jene Katastrophe für Maelzel, die schon Kempelen befürchtet hatte: „Zwei Jugendliche beobachteten den Spieler Wilhelm Schlumberger, als er nach der Vorstellung aus dem Türken stieg. Die „Baltimore Gazette“ berichtete in drei Folgen, sodaß erstmals ein Beweis für die Existenz des Menschen in der Maschine erbracht war.“ [Strouhal, in: Felderer 1996, S. 462]

Nach dem Tod auf See Johann Nepomuk Maelzels, am 21. Juli 1838 [vgl. Thomas Macho, in: ebda., S. 47], wurde der Türke in einem Museum in Philadelphia gelagert, wo er, relativ unbeachtet, am 5. Juli 1854 einem Brand zum Opfer fiel. [Vgl. Der Standard, s. o. ]

Mitte des 19. Jahrhunderts war schließlich die Zeit der romantischen Automaten abgelaufen. Einige Jahrzehnte nach den letzten Auftritten des Türken hatte der spanische Ingenieur Torres y Quevedo einen elektromechanischen Schachspieler konstruiert. „Seine Leistung war bescheiden, aber der Mensch war nun tatsächlich aus der Maschine verschwunden. Oder ganz in sie hinein, wie man will.“ [Ebda.] Im Zeitalter der Automatisation, so Ernst Strouhal, hatten die mechanischen Automaten mit geheimnisumwitterten Innenleben „ihre Aura verloren“ [Strouhal, in Felderer 1996, S.462].

„Um 1837 entwarf der englische Mathematiker Charles Babbage (1791-1871) eine „Analytische Maschine“. Sie sollte einen Speicher haben, eine Bibliothek und mit Lochkarten mit den Menschen kommunizieren können. Mit der Analytischen Maschine sollte man nicht nur rechnen können, sondern sie könnte - läßt man ihr nur genügend Zeit - jede gewünschte Operation ausführen; im Prinzip präludiert die Maschine von Babbage bereits die Architektur der universalen Maschine von Turing.“ [Ebda.]

Wenn auch die Mechanik wie die Verfahrensweise des Türken nach Beendigung seiner Vorstellung bald keinen Anlaß mehr gab, diskutiert zu werden, so diente er doch als A-priori-Modell für philosophische Betrachtungen über den Menschen als Maschine oder über die Maschine als Mensch, und in zweiter Linie wurde er zum Stoff und Motiv für eine lange Liste literarischer und filmischer Bearbeitungen, die als Indiz für die außergewöhnliche Faszination stehen, die der Türke, als scheinbar belebte Maschine, verursachte.

Automaten und Androiden in Literatur und Film

In der Literatur- und Filmgeschichte spiegelt sich die lange währende Rezeptionsgeschichte vor allem des Schach spielenden Automaten - aber auch prinzipiell diverser Automaten und Androiden, hier vor allem Vaucansons und der Brüder Maelzel - im Motiv der künstlichen und scheinbar belebten anthropomorphen Figur wieder. Eine frühe polemische Reaktion riefen die Auftritte des Türken - hier noch im Besitz Barons von Kempelen - bei Jean Paul hervor. 1789 erschien der Essay „Wider die Einführung der Kempelinschen Spiel- und Sprechmaschinen“ in der „Auswahl aus des Teufels Papieren“ [Ebda., S. 466], worin Jean Paul das Prometheusmotiv aufnimmt und Kempelen, den „neuen Prometheus“ [ebda.] zum Teufel wünscht: : „Prometheus, der so gut wie Herr von Kempele Menschen erschuf, wurde dafür abgestraft: aber Herr von Kempele hat auch eine Leber.“ [Jean Paul, zit.n. ebda.] Wie später nur E. T. A. Hoffmann hat Jean Paul die Maschine als „evokatorisches Objekt“ [Strouhal, in: ebda.], als „Spiegel des entfremdeten Lebens“ [ebda.] erkannt. Interessant ist dabei, daß er - bei aller Polemik - den Türken und einen weiteren, sprechenden Androiden in seiner Schrift personifiziert, ihnen also - wohl in Folge uneingestandener Faszination - indirekt den Status zugesteht, gegen den er in seinem Text anzuschreiben vorgibt. Allerdings weist er auf die berechtigte Gefahr hin, daß menschliche Arbeitskraft infolge maschineller Aufrüstung obsolet werden muß:

„Es ist mehr als zuwohl bekannt, daß vor einiger Zeit zwei sonderbare Maschinen, wovon die eine spielte und die andere sprach, die große Tour durch Europa machten, und in den besten Städten abstiegen. Herr von Kempele leistete beiden Europafahrern als Spiel-, Sprach- und Hofmeister auf ihren Reisen so gute Gesellschaft als er konnte, und machte nicht wie tausend schlechtere Hofmeister ein Geheimnis daraus, daß er seine Eleven selbst gemacht. Indessen konnte doch niemand dazu ein besonderes saures Gesicht machen, dazumal diese Maschinen jung und alt durch ihre Uneigennützigkeit völlig hinrissen: denn es ist keine Erdichtung, sondern von hundert Zeugen bestätigt, daß sie von den ansehnlichen Summen, die ihnen für ihre Reden und Spiele einliefen, keinen Pfennig für sich erhielten, sondern alles ihrem armen Vater, dem Herrn von Kempele ohne Überwindung zusteckten. [...] Schon von jeher brachte man Maschinen zum Markt, welche die Menschen außer Nahrung setzten, indem sie die Arbeiten derselben besser und schneller ausführten. Denn zum Unglück machten die Maschinen alle Zeit recht gute Arbeit und laufen den Menschen weit vor. Daher suchen Männer, die in der Verwaltung wichtiger Ämter es zu etwas mehr als träger Mittelmäßigkeit zu treiben wünschen soviel sie können ganz maschinenmäßig zu verfahren; um wenigstens künstliche Maschinen abzugeben, da sie unglücklicherweise keine natürlichen sein können.“ [Jean Paul, zit. n. Völker 1994, S. 118ff.]

Ein

weiterer Aufsatz aus der „Auswahl“ handelt von einem Maschinenmenschen. Da der

Autor nicht erwartet, von seinen Zeitgenossen ernst genommen zu werden, wendet

er sich an die Bewohner des Saturn. Er geht davon aus, daß man einen solchen

Maschinenmenschen nur jemandem näher bringen kann, der keine Vorstellung davon

hat, wo tote Materie aufhört und Leben beginnt. In diesem Aufsatz beschreibt

Paul, wie die Menschen entdecken, daß sie bestimmte Aufgaben mit Hilfe von

Maschinen besser bewältigen können, und so beschreibt er Schreibvorrichtungen,

die kopieren können, ein Kaugerät, eine Maschine für das Zuspitzen von

Federkielen, eine Maschine zum Öffnen von Vorhängen und etliche mehr uns

inzwischen bekannter Apparate. [Vgl. Jasia Reichardt, in Felderer 1996,

S. 477] Dann aber kommt der Autor in eine Ebene, vergleichbar

der des Freudschen Prothesengottes,

in der die Menschen fünf Maschinen haben, die ihre fünf Sinne ersetzen. [Vgl.

ebda.] Sie besorgen sich ihre Arme, Beine, ihre Augen,

ihre Nasen und ihre Zähne aus einer Fabrik und stellen auch alle anderen

Körperteile, einschließlich Rumpf, so her. Der Mensch, so Jean Paul, wird sich

nicht einmal seine natürliche Individualität bewahren, er wird sich von

Technikern eine anpassen lassen. Die verschiedenen Körperteile haben so für den

Menschen nichts Lebendiges, sie erwachen erst zum Leben, wenn man sie

verbindet. [Vgl. ebda.]

In einem frühen Text von Jean Paul, Menschen sind Maschinen der Engel (1785), wird die Angst evoziert, „der Mensch selbst könnte die Maschine anderer Wesen sein“ [Wolfgang Müller-Funk, in: ebda., S. 486]. Wolfgang Müller-Funk interpretiert diese spielerische Kleinprosa als eine „theoretische Versuchsanordnung, die Maschine zu denken“ [ebda.]. So schreibt Jean Paul: „Denn es ist keine poetische Redensart, sondern kahle, nackte Wahrheit, daß wir Menschen bloße Maschinen sind, deren sich höhere Wesen, denen die Erde zum Wohnplatz beschieden worden, bedienen.“ [Jean Paul, zit.n. ebda., S. 497] Im Vergleich zur Kempelenschen Schach- beziehungsweise zu seinen Sprachmaschinen, die Jean Paul anregten, erscheinen diese als schlechte Kopien eines Originals, wie die Menschen nicht bloß schlechte „Maschinen der Engel“ sind, „sondern deren schlechte Nachahmer: Maschinen, die Maschinen erzeugen.“ [Müller-Funk, in: ebda.]

Auffällig allerdings bleibt, daß sich Ähnlichkeit wie Differenz nicht nur auf die Funktionsweise der Maschine beziehen, sondern vorrangig auf ihr Äußeres, die Menschähnlichkeit der Androiden und umgekehrt, die Maschinenähnlichkeit des Menschen.

Die Puppe und der Automat [Androide] sind, obschon nutzlose Spielfiguren zum Zeitvertreib, die Leitmetapher, um das, was man heute als das Imaginäre der Maschine bezeichnen könnte zu begreifen. Die romantische Vorliebe für den maschinell reduzierten Kunst-Menschen hat ganz offenkundig mit eben der Perspektive zu tun, die Maschinen als die falschen und wahren Doppelgänger des Menschen auszuweisen und in der Welt des Fiktiven, der Literatur, zur Aufführung zu bringen. Erst diese Ästhetik rückt die Maschine in die Nähe des Monströsen und Mythischen, die in der materialistisch-aufklärerischen Perspektive nicht vorgesehen sind. [Ebda.]

Um das ambivalente Mensch-Maschinen-Verhältnis aufzuzeigen, wie es sich in der Literatur darstellt, die solcherart polemisch auf die Beschäftigung vor allem mit anthropomorphen oder humanoiden Maschinen reagiert, vergleicht Müller-Funk zwei Erzählungen E. T. A. Hoffmanns:

Zwischen den Medien mesmeristischer Sitzungen, die mit Hilfe einer komplexen Apparatur, von einem fremden (menschlichen und übermenschlichen) Willen gesteuert, sprechen und agieren, und den Kopfgeburten ingeniöser Erfinder besteht eine erhellende, strukturelle Homologie, wie ein Seitenblick auf zwei Erzählungen E. T. A. Hoffmanns, „Der Magnetiseur“ und „Der Sandmann“, zeigt. Maria[1], die mesmerisierte Frau, und Olimpia, die Puppe von Professor Spalanzani, zeichnen sich beide dadurch aus, daß sie schweigen und - banal, aber wichtig - daß sie Frauen sind.[2] Sie schweigen, weil sie sich - das eine Mal als Testperson für die mesmeristische Übertragung, das andere Mal als Blickfang männlicher Projektion herhaltend - besonders gut für einen Prozeß eignen, der in den beiden Erzählungen, nimmt man sie zusammen, ein gegenläufiger ist: Die magnetische Behandlung verwandelt die Frau in einen psychischen Apparat, während der imaginäre männliche Blick, der die tote Puppe phantasmatisch besetzt, sie gleichsam zum Leben erweckt und alles Maschinenhafte im Sinn eines fest umrissenen Bildes von Weiblichkeit umdeutet. Weil dieses Bild fix und fixiert ist, muß die starre, schweigende, stille Automaten-Frau (jenes Wesen, das Nathanael die reale, alltägliche Frau vergessen läßt, die nicht umsonst Klara heißt) beinahe zwangsläufig als himmlisch erscheinen. In dieser Befangenheit ist die Maschine die ideale Frau und die himmlische Superfrau, das Reprodukt der imaginären, ja geheimnisvollen Frau, die Distanz hält und deren kalte Ferne dafür sorgt, daß das Spiel der Einbildungskraft kein Ende findet. In diesem Blick auf die Maschine ist jene Ausdruck der Resurrektion von Mythos und Märchen. [Ebda., S. 498]

Im romantischen Kontext erscheinen so der fiktive Konstrukteur des maschinellen Doppelgängers und auch der Magnetiseur, der die Frau zur „psychischen Apparatur“ [Müller Funk, in: ebda., S. 499] macht „als dämonisch-magischer Agent finsterer Mächte, als hypertropher Sekundärdemiurg, als Konfiguration einer unheilvollen und frevelhaften Selbstüberhebung; bei Jean Paul hingegen ist er ein Philister, der in der gefügigen, stummen, hölzernen Ehefrau sein passendes Pendant findet.“ [Ebda. (Die Anspielung nimmt Bezug auf Jean Pauls satirische Erzählung Einfältige, aber gutgemeinte Biographie einer neuen angenehmen Frau von bloßem Holz, die ich längst erfunden und geheiratet.)] Es kehrt sich auch das Verhältnis zwischen Kopie und Vorbild um: Die lebenden Frauen – wie Klara im Sandmann - ähneln der konstruierten Puppen-Frau beziehungsweise versuchen sie, sich demonstrativ von ihr zu unterscheiden, wie das unten angeführte Beispiel aus dem Antihypochondriakus zeigen soll.[3]

Ernst Strouhal führt in seinem Essay über die Motivgeschichte des Schachspiels und der künstlichen Intelligenz [vgl. Strouhal, in: Felderer 1996], neben E. T. A. Hoffmann und Jean Paul, auch ein Märchen von Wilhelm Hauff aus dem Jahr 1826 an, um seinerseits die Unsicherheit des Menschen im 19. Jahrhundert bezüglich seiner Identität im Verhältnis zu seinem künstlichen „Simulakrum“ [ebda., S. 467] zu veranschaulichen. In „Der Mensch als Affe“ verwendet Hauff Descartes Motiv der Tiermaschine: Im deutschen Städtchen Grünwiesel wird ein Affe unerkannt zum Mitglied der Gesellschaft. Er unterbindet die Diskussion über sein tierisches Wesen letztlich dadurch, daß er den Oberpfarrer im Schach schlägt.

Das Motiv der schachspielenden Tiermaschine hatte in Europa bereits eine lange Tradition. Einem Affen beim Schachspiel begegnet man in Christian Fürchtegott Gellerts Gedicht „Der Affe“ (der Affe, der nichts vom Spiel versteht, belehrt zwei ratsuchende Knaben), in „De Spaansche Robinson“ von Don Blas de Soria Origuela, einer freien Bearbeitung von Daniel Defoes Robinson (1758: 40ff, der Affe verblüfft mit seiner Kenntnis des Schachspiels, sodaß er von den Kiebitzen, die ihn für den Teufel halten, ertränkt wird) und im „Exilium melancholiae“ (1643: 382; der Affe schlägt seinen Herrn zweimal im Schach und wird verprügelt). Die historische Spur des schachspielenden Affen endet bei Petrarca. In der „Artzney bayder Glück“ (1532) heißt es in einer Kritik des Schachspiels: „Plinius sagt/ das ein Aff imm schach gespilt habe/ ein recht affenspil ists/ affen künden auch die stayn hin und wider rucken/ inns bretspil werffen/ das klappt.“ [Ebda., S. 467f.]

E. T. A. Hoffmann führt in seiner Erzählung „Die Automate“(1814) einen Androiden ein, der in offenbar direkter Anlehnung an den Kempelenschen Schachspieler „Der Türke“ genannt wird, und der in der Lage ist, die Zukunft vorherzusagen. Dieses Bild trifft die schon erwähnte Endlichkeit des Universums wie sie etwa Leibniz beschreibt; zugleich entspricht Hoffmanns Türke auch dem Maschinenentwurf Leibniz’, da in einem endlichen (Welt-) System, bei ausreichender Rechenkapazität letztlich auch zukünftiges Geschehen, als eine Folge, berechnet werden kann. Hoffmann vereint also das endliche Universum mit der Möglichkeit des Menschen, den Menschen als Maschine oder die Maschine als Menschen - in Form des Androiden - zu gestalten.

Eine erschreckendere Vision über das Verhältnis des Menschen zu seinem künstlichen Pendant gibt E. T. A. Hoffmann in seiner Erzählung „Der Sandmann“ aus dem Jahr 1816. Hier entscheidet sich der Student Nathanael anstelle seiner Verlobten für die vermeintliche Tochter des Physicus Spalanzani, Olimpia. Als er ihr einen Heiratsantrag stellen will, erweist sie sich aber als Androide, die zwanzig Jahre erfordernde Arbeit Spalanzanis und des Alchimisten und Uhrmachers Coppelius (= Schmelztiegel der Alchimisten), von denen der zweite nicht zuletzt für die Entwicklung der Augen verantwortlich war, die die Lebendigkeit der Puppe suggerieren. Überhaupt ist eines der herausragenden Motive in Hoffmanns Erzählung das Problem der - literarisch akzeptablen - Art der Belebung der Puppe. Der Literaturwissenschafter Rudolf Drux gibt eine ausführliche Analyse dieses Problems, aus der hier zitiert werden soll, um eine Vorstellung der aufwendigen und bildreichen Komposition Hoffmanns geben zu können:

Beide Motivbereiche, Auge und Automat, sind allerdings ineinander verschränkt. Solange ihn Olimpias Augen „seltsam starr und tot“ anmuten, ist Nathanael die Holzpuppe „höchst gleichgültig“; sie fesselt ihn erst, als sie, durch das Perspektiv betrachtet, allmählich „Sehkraft“ und damit Leben erlangt. Bei ihrem Konzertvortrag greift er wieder zu „Coppolas Glas“ und nimmt ihren sein Herz entflammenden „Liebesblick“ wahr. In ihr Auge schauend, das ihm „Liebe und Sehnsucht“ verrät, fühlt er in dem ansonsten „eiskalten“ Körper „des Lebensblutes Ströme“ pulsierend fließen. Und erst, wenn er im Moment ihrer Zerstörung, der sich ihm als fürchterliche Mordszene darstellen muß, ihr „toderbleichtes Wachsgesicht“ sieht, dem die Augen fehlen, begreift er: „sie war eine leblose Puppe“ (36,8f.) Ihre Belebung wird also durch den Blick des Beobachters verursacht, der den Grad ihrer Lebendigkeit an ihren Augen abliest. [Drux 1994, S. 59]

Gerade letztere Feststellung erinnert an das kolportierte Rezeptionsverhalten gegenüber dem schachspielenden Türken, der sein langes Dasein offenbar dem Phänomen verdankte, daß er als Maschine - in seinen Fähigkeiten dem Menschen adäquat - wahrgenommen werden wollte. Der Blick des Beobachters schloß die Tatsache aus, keine autarke, sondern eine von einem Menschen dirigierte Maschine vorgeführt zu bekommen.

Über

die verstrickten Assoziationsmöglichkeiten im Sandmann und den Zusammenhang

zwischen Leben, Augen und Sehen gibt Drux eine umfassende Übersicht, und er

verweist unter anderem auf die Etymologie des Namens Coppolas, des Herstellers

der Augen der Olimpia, der sowohl „die Augenhöhle als auch den Schmelztiegel,

in dem die alchimistischen Stoffe voneinander scheiden, zu assoziieren

erlaubt.“ [Ebda., S. 62] Ein Motiv wie das der

belebten Holzpuppe, so Drux in seiner Analyse, „findet sich um 1800 in allen

künstlerischen Disziplinen und verweist auf umfassende kulturgeschichtliche

Problembereiche, etwa auf den Widerspruch zwischen rationalistischer

Zergliederung und romantischer Durchdringung der Natur.“ [Ebda., S. 89] Als erläuterndes Beispiel führt Drux eine ältere Geschichte um eine

belebte Puppe an, die zwar große Ähnlichkeit mit der Hoffmanns aufweist,

wahrscheinlich aber nicht zum direkten Vorbild wurde, sondern nur als eines von

vielen zeitgenössischen Phänomenen gelten darf. Es handelt sich um eine

Erzählung aus der 1792 erschienen Anekdotensammlung „Antihypochondriakus oder

etwas zur Erschütterung des Zwerchfells und zur Beförderung der Verdauung“.

[Die Geschichte] handelt von einem Taschenspieler, der sich eine wunderschöne weibliche Puppe aus Eichenholz mit einem Wachsgesicht herstellen ließ, die sich mittels einer Maschinerie bewegen konnte. Diese Puppe habe er als lebend ausgegeben und gegen Geld zur Schau gestellt. Unter den Betrachtern seien bald Verliebte gewesen, die ihn mit Geschenken überhäuften und denen er ein Stelldichein mit der Angebeteten versprechen mußte. Er habe sie auf eine bestimmte Stunde alle miteinander zu einem tête à tête bestellt und sich rechtzeitig selber aus dem Staub gemacht. Die Verehrer hätten zunächst geglaubt, ihr ´Engel´ (S.XIII) schliefe. Bei der ersten Berührung jedoch sei eine wächserne Hand abgebrochen und in viele Stücke zerborsten. Die Desillusionierung sei allgemein gewesen und habe „eine Revolution in der Denkart vieler junger Personen beiderley Geschlechts zuwege gebracht.“ (S.XIII) Die schönen Damen hätten sich hinfort Mühe gegeben, sich so zu verhalten, daß man sie ohne weiteres auch von einer geschickt angefertigten Puppe hätte unterscheiden können. [Ebda., S. 90]

Und auch Drux merkt an, daß die Herstellung von Automaten, von singenden, tanzenden und sprechenden Puppen, vor allem seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa mit Aufmerksamkeit verfolgt wurde und so ein beliebtes und weitverbreitetes Motiv für die Literatur lieferte. „Hoffmann hat sich nachweislich mit dieser Thematik stark auseinandergesetzt. Die Pläne, einen eigenen Automaten zu bauen [...], sind genauso überliefert wie die Tatsache, daß der Autor die Konstruktion der beiden Automatenbauer Johann Georg und Friedrich Kaufmann besichtigt hat [...].“ [Ebda., S. 91]

Das Automatenmotiv sieht Rudolf Drux in einem größeren Zusammenhang, den Hoffmann mit seiner Erzählung anvisierte:

Die literarische Darstellung des Wahnsinns, die Erwähnung des Abenteurers, Geistersehers und Alchemisten Cagliostro [16,18], die Anspielung auf Lazzaro Spallanzani [16,5][4], einen Naturwissenschaftler, der sich mit Arbeiten über den Vulkanismus und über künstliche Befruchtung einen Namen machte, verweisen auf eine Epoche der Wissenschaftsgeschichte, an der Hoffmann Anteil hatte und zu der Der Sandmann eine Art Kommentar darstellt. Der euphorische Glaube, Lebewesen herstellen oder täuschend nachahmen zu können, beruhte wie manche wissenschaftliche Theorie des Zeitalters - etwa der Browniaismus und der Mesmerismus - auf der Annahme einer tiefgreifenden Affinität zwischen lebenden Organismen und leblosen Substanzen. Die beiden, zunächst genuin aufklärerischen Wissenschaftszweige, die „natürliche“ (mechanistische) und die „übernatürliche“ (elektrische, magnetische) Physik gerieten in ein immer größeres Spannungsverhältnis zueinander, bis sich bei der letzteren die ursprüngliche Herkunft ganz verdunkelte. Als Schwärmerei oder - je nach Standpunkt des Urteilenden - als romantische Wissenschaft trat sie in einen Gegensatz zur aufklärerischen [...] - ein Prozeß, der Hoffmann nicht gleichgültig geblieben sein konnte. Jedenfalls darf der Sandmann als eine Stellungnahme zu diesem Prozeß gelesen werden. [Drux 1994, S. 91]

Eine jüngste Paraphrase auf den angesprochenen Epochengeist und seine

Beschäftigung mit scheinbar belebten künstlichen Gebilden in Menschenform

stellt Federico Fellinis Spielfilm „Casanova“ aus dem Jahr 1976 dar. Im

Schlußbild dreht sich der Titelheld, der sich in seinem Verhalten als von

Automaten beeinflußt erweist und schließlich, dem Klischee entsprechend, selbst

Maschinencharakter erlangt, mit einer mechanischen Puppe auf dem zugefrorenen

Canale Grande. In der mechanischen und willenlosen Puppe erkennt der

Protagonist offenbar die lange gesuchte, ihm adäquate Frau. Fellini beschreibt

in seinem Drehbuch Casanova als „eine elektrifizierte Marionette“ [Federico

Fellini 1977, zit. n. ebda., S. 151f.] mit dem zwanghaften

„Eros einer Kolbenmaschine“ [ebda.]. „Dem

Greis, der an seinem Mythos eines unermüdlichen Liebhabers bastelt, zeigt sich

in einer letzten Vision, was seinem Wesen entspricht: Eiseskälte und

Leblosigkeit.“ [Drux 1994, ebda.]

„Im Dunkel, das jetzt von Lichtströmen aufgehellt wird, erkennt man eine unbewegliche kleine Frauengestalt. Casanova tritt zu ihr heran und streichelt sie zärtlich; das Geschöpf erwacht mit kleinen schaukelnden, ruckartigen Bewegungen zum Leben; es ist die mechanische Puppe, die sich umdreht und Casanova in andeutungsweiser kalter Zärtlichkeit die Arme entgegenstreckt. Mit abgehackten Bewegungen, die von der Dunkelheit in eine mühsame undeutliche Pantomime verwandelt werden, lädt die Puppe Casanova ein, ihr zu folgen und entfernt sich mit langen marionettenhaften Schritten. Der Gefährte folgt ihr, ein sanfter vertrauensvoller Zombie.“ [Fellini 1977, zit.n. ebda., S.152f.]

Zu einem besseren Verständnis des Phänomens der Schach spielenden Maschine halte ich die folgende Übersicht über die umfangreichen literarischen Folgen, die Ernst Strouhal in seinem Essay gibt, als dienlich:

Edgar Alan Poe, der 1834 in Richmond der Vorstellung des Türken beiwohnte, publizierte im April 1836 seinen skeptischen Artikel Maelzel’s Chess Player im Southern Literary Messenger, der 1857 auf Französisch in der Übersetzung von Charles Baudelaire erschien. [Vgl. Strouhal, in: Felderer 1996, S. 466] 1798 gelangte in Mannheim das Lustspiel in vier Aufzügen Die Schachmaschine von Heinrich Beck zur Uraufführung und in Paris, 1801, Le Joueur d’Echecs von Benoit-Joseph Marsollier. In London folgte 1866 das Theaterstück in drei Akten von J. Walker: Modus Operandi or The Automaton Chess Player. In Warschau erschien 1881 Ludwik Niemojowskis Novelle Szach i mat!, die 1967 verfilmt wurde, in London 1899 Sheila Braines Roman Turkish Automaton. [Vgl. ebda.]

Im 20. Jahrhundert erwähnt Walter Benjamin den Kempelenschen Automaten an prominenter Stelle, und zwar in der ersten geschichtsphilosophischen These:

„Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, daß er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzug erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe mit Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man ‘historischer Materialismus’ nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen.“ [Walter Benjamin, zit. n. Felderer 1996, S. 462]

Benjamin diente der Vergleich mit dem vermeintlichen Schach-Automaten, um auf das versteckt theologische Element in der Theoriemaschine des Materialismus hinzuweisen, ein Einwand, wie wir ihn schon von Julien de La Mettrie gegenüber Descartes und vor allem gegenüber dem „heiligen“ Albrecht von Haller kennen: „Will sie [die materialistische Theoriemaschine] es mit jedem aufnehmen, und das hat sie getan, muß sie den häßlichen menschlichen Zwerg des Glaubens in den Dienst ihrer Spiele nehmen.“ [Benjamin, zit. n. ebda.]

1926 erscheint in Paris der Roman Le Joueur d’Échecs von Henry Dupuy-Mazuel, der wie zuvor Sheila Braine die Handlung ins revolutionäre Polen verlegt. Im selben Jahr wird der Roman von R. Bernard stumm verfilmt, 1938 folgt ein Tonfilm von Jean Dréville, eine Videoedition erscheint 1993. 1923 schon erschien bei Universal Production Tod Brownings Stummfilm White Tiger mit Priscilla Dean in der Hauptrolle. „In White Tiger verarbeitet Browning das romantische Automatenmotiv im Kriminalfilm. Der Türke dient den Dieben Roy und Silvia als Versteck bei einem Juwelenraub. Am Ende entdecken die beiden, daß sie eineiige Zwillinge sind, die in ihrer Kindheit getrennt wurden.“ [Strouhal, in: ebda., S. 466f.] 1947 nimmt Siegfried Lenz das Kempelen-Motiv im 3. Teil seines Hörspiels Klingendes Schachspiel, eingespielt in Hamburg, auf. Zu den populärsten Bearbeitungen des Motivs nach dem zweiten Weltkrieg wurden neben der Novelle von R. Rebensburg Die Majestätsbeleidigung von 1949 und dem ungarischen Roman von Szlatnei Reszö Kempelen, a varázsló (Budapest 1957) vor allem der Film von Jean Louis Buñuel Maelzels Schachspieler, der 1965 in Paris entstand, und Thomas Garvins Roman Kingkill, erschienen in New York 1977.

Im Science-Fiction-Film der Gegenwart gehören Schach spielende Automaten zum fixen Inventar. Das Vanitasmotiv wird mit dem Motiv der Bedrohlichkeit des Nichtfunktionierens des Androiden verbunden, eine Angstphantasie, wie sie unter anderem die Golemlegende schon verbreitet, oder wie sie, das Pandoramotiv paraphrasierend, Fritz Lang in seinem Stummfilm Metropolis (Berlin 1926), basierend auf der Romanvorlage seiner Frau Thea von Harbou, bearbeitete. In 2001 - A Space Odyssey (USA 1968) von Stanley Kubrick schlägt der Computer Hal, als er noch funktioniert, die Astronauten beim Schach, die er später terminieren wird. In Ridley Scotts Blade Runner aus dem Jahr 1982 erhält der titanenhafte Androide durch das Lösen eines Schachrätsels Zugang zu seinem Schöpfer, besiegt ihn mit einem Damenopfer und bricht ihm anschließend das Genick.

Ein Resümee der Rezeptionsgeschichte des Türken und der Ente Vaucansons gibt in einem Essay Manuel Chemineau [vgl. Chemineau, in: Felderer 1996, S. 346]. Er hält fest, daß der Erfolg einer solchen „Simulation“ [ebda.], wie sie der Schachtürke darstellt, von der „Begehrenskraft des Glaubens an die Illusion“ [ebda.] abhängt. Der Schwindel um den Türken ist undenkbar, wenn nicht die Überzeugung besteht, daß es einem Mechanismus jedenfalls möglich sei, eine so menschliche Tätigkeit wie das Schachspielen auszuführen. „Es ist diese gewollte wie höchst aktive Gläubigkeit des Zuschauers und des Jahrhunderts, die die Ente Vaucansons zum Leben erweckt, und nicht so sehr das Talent des genialen Mechanikers, Leben nachzuäffen. Scheinen nicht ihre heute nur mehr auf Photos erhaltenen ‘Überreste’, ihr Skelett noch vom vergangenen Leben zu zeugen?“ [Ebda.]

Unter Berücksichtigung der umfangreichen Rezeptionsgeschichte des Türken des Barons von Kempelen möchte ich noch zwei Vermutungen festhalten: Der Ausdruck „etwas türken“ im Sinn von „fälschen“ scheint seinen Ursprung wohl aus der Diskussion um die Verifizierung des Türken zu haben, nämlich als wirklichem Automaten oder als gefälschtem, von dem sein Erfinder nur vorgibt, es handle sich um einen Automaten.

Ein ähnliches Sprachphänomen könnte die Ente Vaucansons zur Folge gehabt haben, die nicht als Automat, sondern als echte Ente präsentiert wurde. Eine Zeitungsmeldung, die zuerst als Darstellung tatsächlichen Sachverhalts erscheint, sich später aber als Erfindung entpuppt, nennt man „Ente“. Eine aktuelle französische Zeitung betreibt die programmatische Verbreitung erfundener, aber wie Tatsachenberichte auftretender Meldungen. Ihr Name ist Le Canard Enchainé, „Die angekettete Ente“.

Die Hofkammermaschinisten Johann Nepomuk und Leonhard Maelzel

Thomas Macho spricht in seinem Essay über die Brüder Maelzel von Doppelgängergeschichten [vgl. Macho, in: ebda., S.47] in der romantischen Literatur eines E. T. A. Hoffmann, Adelbert von Chamisso („Peter Schlehmihls Wundersame Geschichte“, Nürnberg 1814), Mary Shelley (Frankenstein oder Der neue Prometheus, London 1814) und späteren Autoren wie Edgar Allan Poe („William Wilson“). Zu ergänzen ist diese Liste jedenfalls durch Robert Louis Stevensons Erzählung „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“(London 1886). All diese Werke handeln im weitesten Sinn von dem oben schon angesprochenen Phänomen einer Vervielfachung der Persönlichkeit beziehungsweise einer Selbstreproduktion. Macho erwähnt in diesem Zusammenhang „frühromantische Maschinenträume“ und „demiurgische Phantasmen“ [ebda.], die sich, im Gegensatz zu ihren literarischen Varianten, in gelebter Form - zugleich in einer vielschichtig ambivalenten, was ihr Verhältnis zueinander und zu ihren Hervorbringungen, den Automaten, betrifft - in den Biographien der Hofkammermaschinisten Johann Nepomuk und Leonhard Maelzel manifestieren.

„Die beiden Brüder stammten aus der freien Reichsstadt Regensburg; sie wurden als Söhne eines angesehenen, wenngleich erfolglosen Orgelbauers und Mechanikers am 15. August 1772 (Johann Nepomuk) beziehungsweise am 27. März 1783 (Leonhard) geboren.“ [Ebda.] Beide erlernten das Klavierspiel und brachten es zu großer Fertigkeit.

Ungefähr im gleichen Alter (1792, 1805) zogen die Brüder nach Wien, um in der kaiserlichen Residenzstadt Musikautomaten und mechanische Kunstwerke zu bauen. Beide wurden schließlich (1808, 1827) zu kaiserlich-königlichen Hofkammermaschinisten ernannt. Eine nahezu klassische Doppelgängerkomödie: Die meisten Lexika und Enzyklopädien verwechseln zumeist die Identitäten beziehungsweise Biographien der Brüder Maelzel. Johann Nepomuk galt im allgemeinen als Erfinder des Metronoms, dann wiederum Leonhard; ebenso beim Panharmoncon. Beim hölzernen Trompeterautomaten wird Johann Nepomuk als dessen „Vater“ anekdotisch vorgestellt, führt Thomas Macho diesbezüglich an, obwohl letzteres chronologisch möglich wäre: Johann Nepomuk könnte den Trompeter vor seiner Abreise nach Amerika gebaut haben.

Es heißt, Napoleon hätte den Trompeter - über den Verbleib des Originals ist nichts bekannt - bei Johann Nepomuk in Schönbrunn bewundert und sofort ein Duplikat bestellt. [Vgl. ebda.] Dann wieder war es Leonhard, der 1848 die Plünderung seiner Werkstatt verhindert habe, indem er den Trompeter in der Uniform eines kaiserlichen Kürassiers am Fenster auftreten ließ. Vermutlich hat Johann Nepomuk die späteren Verwechslungen und Mißverständnisse auch dadurch begünstigt, daß er vor seiner Übersiedlung nach Amerika zum Jahresende 1825 (s.o.) sämtliche Patente und Eigentumsrechte an den verbleibenden Automaten auf seinen Bruder übertrug. Er kehrte nicht mehr zurück; am 21. Juli 1838 wurde er an Bord der Brigg „Otis“, die ihn vom Hafen Laguayra in Havanna nach Philadelphia bringen sollte, tot aufgefunden. Johann Nepomuk war an den Folgen einer akuten Alkoholvergiftung gestorben. Der „Erfinder des Metronoms“ wurde mit einer Eisenkugel an den Füßen im Meer versenkt; sein jüngerer Bruder verstarb beinahe zwei Jahrzehnte später, am 17. August 1855, an Cholera in Wien. [Vgl. ebda., S. 47f.]

Ein verbessertes Modell des Trompeters wurde 1810 vom Gehilfen der Brüder Maelzel, Friedrich Kaufmann, entwickelt. [Vgl. ebda., S. 48] Es handelt sich um einen der beiden Brüder Kaufmann, die auch mit E. T. A. Hoffmann in Sachen Automaten in Verbindung standen. Der Kaufmannsche Trompeter steht heute im Deutschen Museum in München. Schließlich wird auch noch kolportiert, daß Johann Nepomuk Maelzel 1804 den Schach spielenden Türken vom Sohn des Konstrukteurs, Wolfgang von Kempelen, um die Summe von 10.000 Francs gekauft hätte.

Das Arbeitsgebiet der Hofkammermaschinisten war vielfältig, obgleich es sich im großen und ganzen um die menschliche Anatomie drehte: Angesichts der napoleonischen Kriege befaßte sich Johann Nepomuk mit der Herstellung von Beinprothesen, die von der „Baierischen Nationalzeitung“ am 11. Oktober 1809 hochgelobt wurden: „[...] Er wußte durch eine äußerst einfache, leichte und doch dauerhafte Mechanik ein Leben in die [künstlichen, wie sie schon weiter oben genannt werden] Füße zu bringen, welches von Kunstverständigen und Anatomen bewundert wird, und wodurch diese künstlichen Füße beinahe von natürlichen nicht zu unterscheiden sind. Die siebenfache Biegung des Knies und die dreifache des Forderfusses erlauben, daß man damit ganz bequem auf Treppen und Pferde steigen kann. [...]“ [Henrik Leonhard, zit.n. ebda.]

Der erfolgreiche Trompeter aber, und erst recht der Türke Wolfgang von Kempelens, wiesen in die von Thomas Macho konstatierte „ersehnte Richtung“ [Macho, in: ebda. S. 51], nämlich das Erschaffen von Doppelgängern der Menschen, etwa „als eine täuschend echte Versammlung von Androiden, die ein ganzes Orchester imitieren konnten. Maelzel träumte vom künstlich erweckten Leben, von sprechenden Puppen, vom mechanical theatre.“ [Ebda.] 1809 versprach er dem Korrespondenten der „Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ die automatische Sängerin, und prompt schrieb der begeisterte Feuilletonist:

„Lange nicht mehr war das Theater so gedrängt voll, und selten wurde

ein verdienstvoller Künstler mit einem so über alles gehenden

Beyfalls-Klatschen aufgenommen! Sollte Hr. Melzel seine vorhabende Maschine,

von der man vieles sprach und die singen

wird, vollenden, so dürfte es manchem Sänger und mancher

Sängerin bange ums Herz werden. Denn wird die Maschine diesem Trompeter

ähnlich: so wird sie weder falsch, noch ausser Takt, ja sie wird sogar ohne ungeziemende

Variationen singen, und Worte aussprechen, welches neues Wunder allein die

Liebhaber der Musik haufenweise in die Theater ziehen wird! Und dann die

Leichtigkeit für die Direktionen, sich so einen Sänger und so eine Sängerin

anzuschaffen! Es ist nur zu besorgen, Hr. Melzel möchte nicht alle einlaufenden

Bestellungen befriedigen können! Theaterspiel, Mimik, Bewegungen braucht es

wohl dann nicht mehr. Wir gewöhnen uns an Automaten! Eine schöne Stimme, ein

schönes Gesicht, ein schönes Kleid: dafür wird Hr. Melzel wohl sorgen.“ [Leipziger

Allgemeine Musikalische Zeitung, 1809, zit.n. ebda., S. 52]

Hier zeigt sich ein anschauliches Beispiel der Motivfindung für die 1816 erschienene Erzählung E. T A. Hoffmanns, Der Sandmann, und der darin singenden und tanzenden Puppe Olimpia.

Wenig später wurde das Ensemble der Androiden durch einen winzigen Seiltänzer ergänzt, „der sofort Liebling jedes Publikums war. Er ging von Hand zu Hand; keinerlei Mechanik war sichtbar. Es war nicht zu fassen: auf einem 30 Fuß langen Schleppseil tanzte, turnte, hüpfte, sprang er mit unglaublicher Leichtigkeit und Anmut zu Maelzels vollendeter Pianobegleitung. ‘Oh là là!’ sagte er, wenn er fertig war. Maelzel verbeugte sich knapp“. [Leonhard, zit.n. ebda.]

Fotografie des Tendlerschen Seiltänzers, Adalbert Kurka, o.J.,

Stadtmuseum Eisenerz, Steiermark

Fotografie des Tendlerschen Seiltänzers, Adalbert Kurka, o.J.,

Stadtmuseum Eisenerz, Steiermark

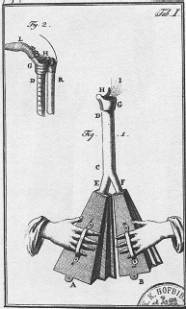

Ein anderer Puppentänzer sagte „Mama“, wieder ein anderer „Papa“, und

so hatte Maelzel, an Stelle der automatischen Sängerin, die sprechenden

Kinderpuppen erfunden, wobei über das Verfahren der Lautproduktion - oder

vielleicht -reproduktion? - nur eine vage Erklärung anhand eines erhaltenen

Kupferstichs über die künstliche Lungenfunktion (siehe die Abbildungen)[5]

vorliegt, aus der nicht hervorgeht, ob dieser Entwurf so auch in den beschriebenen

Androiden zur Anwendung kommen konnte. Auf der Pariser Industrieausstellung von

1823 wurden seine kreatürlichen Entwicklungen

gezeigt, „die ‘Mama’ sagten, wenn man ihre rechte Hand zur Schulter hob, und

‘Papa’, wenn man die linke ebenso bewegte“. [A. Fraser,

in: Felderer 1996, S. 52]

Ein anderer Puppentänzer sagte „Mama“, wieder ein anderer „Papa“, und

so hatte Maelzel, an Stelle der automatischen Sängerin, die sprechenden

Kinderpuppen erfunden, wobei über das Verfahren der Lautproduktion - oder

vielleicht -reproduktion? - nur eine vage Erklärung anhand eines erhaltenen

Kupferstichs über die künstliche Lungenfunktion (siehe die Abbildungen)[5]

vorliegt, aus der nicht hervorgeht, ob dieser Entwurf so auch in den beschriebenen

Androiden zur Anwendung kommen konnte. Auf der Pariser Industrieausstellung von

1823 wurden seine kreatürlichen Entwicklungen

gezeigt, „die ‘Mama’ sagten, wenn man ihre rechte Hand zur Schulter hob, und

‘Papa’, wenn man die linke ebenso bewegte“. [A. Fraser,

in: Felderer 1996, S. 52]

Künstliche

Lungenfunktion, Illustration in: Wolfgang von Kempelen: Mechanismus der menschlichen

Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine, Kupferstich, Wien

1791, Österreichische Nationalbibliothek, Wien

In Amerika arbeitete Johann Nepomuk Maelzel an seinem wirklichen Orchester [vgl. Macho, in: ebda.], das „kein unförmiger Klotz, kein metallischer Golem“ [ebda.] sein sollte, wie es Thomas Macho ausdrückt. 1829 präsentierte Maelzel in Boston das ultimative Panharmonicon, „ein Orchester aus zwey und vierzig Automaten, [...] aus den sämmtlichen Mitgliedern eines Orchesters, und selbst der Capell=Meister ist ein Automat. Am bewunderungswürdigsten sind die Violin=Spieler, indem sie Bogen und Finger mit staunenswürdiger Accuratesse und ergreifendem Ausdrucke bewegen. Die Trommeln, Pauken, kleinen Pfeifen, Triangel und Glöckchen werden von künstlichen Mohren gespielt. [...]“. [Franz Heinrich Böck, zit. in Felderer 1996, ebda.]

Wie schon oben angemerkt, konnten die „Träume vom rätselhaften Androiden“ [Macho, in: ebda., S. 53] infolge technischer Neuerungen die Wende zum 20. Jahrhundert nicht überleben. Und auch das seit 1805 entwickelte und ehemals von Eugène Beauharnais angekaufte Panharmonicon wurde zwar nochmals restauriert, verbrannte aber im Stuttgarter Landesmuseum nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg.

Über die Analogie zwischen einer Gesellschaft, die regelmäßig funktioniert und insofern kalkulierbar und lenkbar wird, und dem Prinzip der Maschine merkt der Philosoph Thomas Macho an, daß das von Johann Nepomuk Maelzel entwickelte Metronom als eine Art Exerzierhilfe diente. [Vgl. ebda.] Er sieht darin ein Bindeglied „zwischen Marschallstab und Dirigentenstock, zwischen der organisatorischen Neugliederung des Heeres und des bürgerlichen Orchesters“ [Ebda.].

[Graham] Bell & Clark: Prototyp des Telefonhörers mit dem Trommelfell

einer menschlichen Leiche, 1874.

[Graham] Bell & Clark: Prototyp des Telefonhörers mit dem Trommelfell

einer menschlichen Leiche, 1874.

Einen letzten, allgemeineren Aspekt in

die Problematik der Automaten beziehungsweise Androiden bringen die Autoren

Ivanceanu und Schweikhardt ein. Der Mensch, der ihrer Meinung nach immer schon

durch „Krankheit, Tod, Alter, Verfall und den Fluch evolutionären und

historischen Verschwindens in seiner Eitelkeit schwer angeschlagen“ [Ivanceanu/Schweikhardt

1997, S. 184] ist, läßt sich, „angewidert von seinem

hinfälligen Erstkörper im Schnellverfahren scheiden und verliebt sich

augenblicklich in einen anderen, viel besseren und schöneren, den er

eigenhändig aus seiner Eisenrippe schafft“ [Ebda.]. Sie verweisen hiermit auf den Roboter, dessen Vorläufer sicher unter

den Automaten zu suchen sind, und speziell auch auf Charles Fourier „als

Begründer einer wahrhaftig techno-pataphysischen

Konditionalwissenschaft [...], der als überzeugter Verfechter einer sogenannten

harmonischen Revolution die notwendige

Verbesserungswürdigkeit des Körpers und den Anspruch auf Vervollkommnung

proklamiert.“ [Ebda.]

________

Literatur:

· Decker, Edith / Weibel, Peter (Hrsg.): Vom Verschwinden der Ferne. Telekommunikation und Kunst. Köln 1990.

· Der Standard (Tageszeitung), 10. April 1999.

· Drux, Rudolf: E.T.A. Hoffmann. Der Sandmann. Stuttgart 1994 (= Erläuterungen und Dokumente. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 8199).

· Dülmen, Richard van (Hrsg.): Die Erfindung des Menschen. Schöpfungsträume und Körperbilder 1500 – 2000. Wien, Köln, Weimar 1998.

·

Felderer, Brigitte (Hrsg.):Wunschmaschine

Welterfindung. Eine Geschichte der Technikvisionen seit dem 18. Jahrhundert.

(Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Kunsthalle Wien.) New York, Wien 1996.

· Hoffmann, E. T. A.: Der Sandmann. Stuttgart 1998 (= Reclams Universal-Bibliothek Nr. 230).

· Ivanceanu, Vintila / Schweikhardt, Josef: ZeroKörper: Der abgeschaffte Mensch. Wien 1997.

· Theweleit, Klaus: buch der könige. (Bd.1) orpheus und euridike. Frankfurt a. M. 1991.

· Völker, Klaus (Hrsg.): Künstliche Menschen. Dichtungen und Dokumente über Golems, Homunculi, lebende Statuen und Androiden. Frankfurt a. M. 1994.

Auszug aus:

E. Wenzel Mraček: Simulatum Corpus. Vom künstlichen zum virtuellen Menschen.

Diplomarbeit am Inst.f. Kunstgeschichte, Graz 2001